Longreads fordern mehr – von Journalisten und von Lesern

So lang wie nötig

Haben Sie Zeit für diesen Text? Ich sage Ihnen gleich: Mit dem gewohnten Überfliegen der Zeilen ist es diesmal nicht getan. Der Text ist länger, anspruchsvoller, störrischer als Ihre mediale Durchschnittskost. Wenn Sie nicht in Ruhe in ihn eintauchen, können Sie ihm nicht folgen. Wenn doch, wird der Text liefern. Er wird Sie unterhalten oder gründlich informieren, Sie zum Träumen oder Nachdenken anregen. Aber er wird auch etwas von Ihnen fordern: Volle Aufmerksamkeit. Die Lust, sich einzulassen. Und das knappste Gut, Ihre Zeit.

Ein neues Experimentierfeld entsteht

Sie sind trotzdem dabei? Prima: Herzlich willkommen in einem weiteren Text über mögliche Wege aus der Medienkrise! Garantiert ohne Ausgießung der absoluten journalistischen Weisheit in Form von sieben, neun, elf Spiegelstrich-Thesen, dafür mit dem Blick auf ein paar spannende Exotinnen und Exoten, die die Branche ausgerechnet damit aufmischen, dass sie auf die Bremse treten und auf Entschleunigung setzen. Sie nehmen sich viel Zeit für die Recherche, feilen an Stil und Sprache, suchen nach ungewöhnlichen Wegen der Präsentation ihrer Inhalte und trauen ihrer Leserschaft zu, dass sie sich auf die Stücke einlässt.

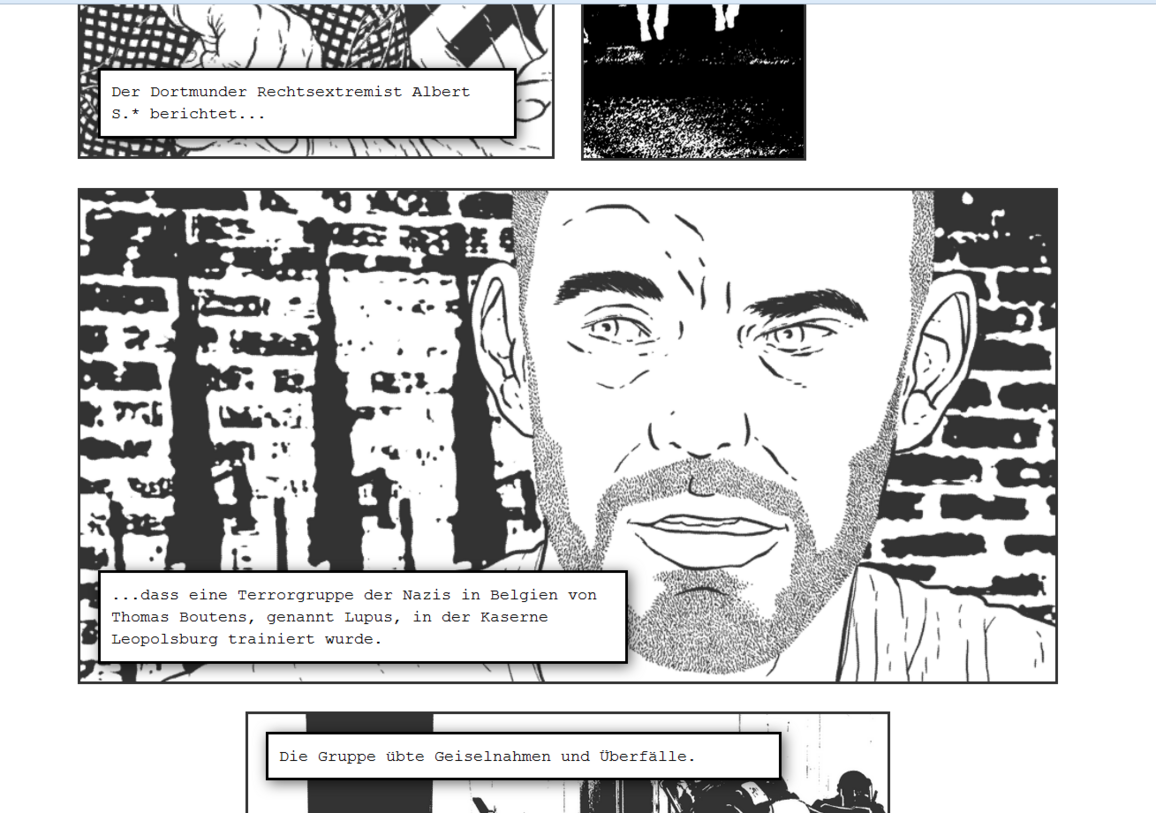

Die Macherinnen und Macher publizieren nicht nur klassische Reportagen, sondern experimentieren auch mit kreativen neuen oder wiederentdeckten Formen. Darunter: Grafische Reportagen, die Sachverhalte mittels Comics erklären (wie „Weiße Wölfe“ über die Hintergründe des rechten Terrors vom Leiter des Recherchebüros Correctiv David Schraven und Illustrator Jan Feidt). Oder flott geschriebene, detaillierte Stücke, die ausführlich die Fakten hinter den Kurznachrichten des Tages erläutern (wie „Der Jemen-Konflikt verständlich erklärt (auch für dich)“ von Rico Grimm bei den Krautreportern). Oder aufwendige Webreportagen, die dem Text Audiodateien, Fotos, Grafiken und Filme zur Seite stellen (wie „Pop auf’m Dorf“ über ein Festival in Haldern, von Rockpalast und wdr.de, das 2014 für Konzeption, Umsetzung und Redaktion einen Grimme Online Award gewann). Oder ungewöhnlich umfangreiche Interviews, die ein echtes Gespräch abbilden wollen (wie im Magazin Galore). Zusammengefasst werden sie unter einem Begriff, der aufgreift, was die Stücke für die Rezipienten sind: Longreads.

Auf dem Weg zum journalistischen Kultobjekt dieser Kategorie ist ein kleines Magazin aus Bern, das auch in Deutschland alle zwei Monate an die Kioske kommt. Intensive Reportagen, keine Fotos, DIN-A5-Format, wertiger Leineneinband, mit 15 Euro teurer als manches Taschenbuch: REPORTAGEN, das Manufactum unter den Zeitschriften. „Es ist ein Format, auf das man sich einlassen muss“, sagt Juliane Schiemenz, die als „Redaktionsleitung Deutschland“ seit April die Außenstelle des Magazins in Berlin führt. „Es gibt keine Fotos, denn wir haben uns als Redaktion bewusst dafür entschieden, uns dem geschriebenen und gedruckten Wort zu widmen.“

Zu lesen gibt es „die großen Themen Liebe, Tod, Leben, Sterben, Trauer, Freude – entlang erzählt auch gern an vermeintlich ganz kleinen Geschichten. Auf keinen Fall nur Krieg, Elend und Leid, sondern durchaus auch Rock ’n‘ Roll, Spaß und Drogen: Alles, was das Leben zu bieten hat“, berichtet Schiemenz. Im der Maiausgabe bot man unter anderem Einblicke in den Alltag in einer serbischen Jeansfabrik, besuchte Kohlegruben in Kolumbien und erzählte die Geschichte zweier Schwestern, von denen eine Blutkrebs hat. „Es ist die Entscheidung eines jeden Abonnenten, einer jeden Käuferin, sich da rein fallen zu lassen, möglicherweise auch unterzugehen und dann wieder aufzutauchen, sich die Augen zu reiben und zu denken: Huch, wo war ich denn grade?“, sagt Schiemenz. „Es ist einfach die Frage, ob ich die Zeit, die Lust, die Muße, die Energie und die Geduld habe, mich da reinzustürzen.“

Bislang 5.600 Abonnenten tun das. Dazu kommen rund 6.000 Menschen, die das Heft regelmäßig am Kiosk, im Buchhandel oder auf der Webseite kaufen, und weitere 3.000, die das Heft über Kundenkooperationen und Promotionsaktionen in die Finger bekommen. 80 Prozent der Kundschaft leben in der Schweiz, die übrigen 20 Prozent verteilen sich auf den deutschen und österreichischen Markt.

Heft voller Sahneschnitten

Nicht nur was, sondern vor allem wie etwas erzählt wird, ist bei REPORTAGEN entscheidend. Und nur was draufsteht, soll auch drin sein – ausschließlich Reportagen eben, keine Features oder andere Textformen. Juliane Schiemenz ist für die Autorenanfragen zuständig, bei ihr landen die meisten Angebote. „Es ist ganz wichtig, dass wir eine klare Geschichte haben, einen roten Faden. Das uns wirklich jemand was erzählt“, beschreibt sie den Anspruch der Redaktion. Gewünscht ist ein Heft voller Sahneschnitten: „Der Text muss sowohl inhaltlich als auch formal exzellent sein. Wir wollen eine Geschichte, die an einer Person dranbleibt, uns diese Person wirklich greifbar macht und in ihr Leben eintaucht. Ebenso wichtig ist die Form: Es sollte eine frische, interessante, kraftvolle Sprache sein. Kein Geschwurbel, keine adjektivtriefenden Texte.“

Freie, die mit REPORTAGEN ins Geschäft kommen, loben die Redaktion für ihre fairen Umgangsformen und wählten sie 2015 zum Sieger des „Himmel-Preises“ der Freischreiber. Schiemenz, Jahrgang 1981, die neben dem Job für REPORTAGEN auch selbst als freie Autorin für andere Auftraggeber tätig ist, freut die Auszeichnung sehr. Die Redaktion bespreche im Vorfeld mit ihren Freien genau, was sie von der Geschichte erwartet. „Natürlich immer mit dem Wissen, dass auch alles ganz anders kommen kann und man sich auch überraschen lassen muss“, betont die Redakteurin. „Was den Ansatz, die Tiefe der Recherche betrifft, sagen wir ganz klar: Lasst euch im Zweifelsfall lieber mehr Zeit, wir machen euch wenig Druck, was Deadlines anbetrifft. So ist es möglich, eine zweite Reise irgendwohin zu unternehmen oder nochmal ein Gespräch zu führen, um die Sache noch tiefer zu machen.“

Vom Rand in die Mitte

Der literarische Ansatz vieler Longreads hat es Tobias Eberwein angetan. Der diplomierte Journalist promovierte 2013 über Theorie, Tradition und Gegenwart des „Literarischen Journalismus“ (erschienen im Herbert von Halem Verlag) und arbeitet heute als Vertretungsprofessor am Institut für Journalistik der Technischen Universität Dortmund. Er sieht in der Gattung eine große Chance für die Branche und beobachtet, dass sie sich vom Randphänomen in die Mitte bewegt.

„Journalismus hat sich in den letzten Jahrzehnten ungeheuer beschleunigt“, analysiert Eberwein. Die gründliche Recherche leide, Falschmeldungen seien an der Tagesordnung. „Wenn man nach Alternativen sucht, landet man bei einem entschleunigten Journalismus“, sagt der Wissenschaftler. „Literarischer Journalismus ist ein Beispiel dafür. Ein Versuch, etwas mehr Zeit in den Journalismus zu bringen, um so sorgfältigeres und tiefgründigeres Arbeiten zu ermöglichen. Es geht darum, Zusammenhänge sichtbar und damit verstehbar zu machen. Das ist sicherlich in gewisser Weise ein Kontrastprogramm zu dem, was Sie heute im Nachrichtenjournalismus finden.“

Tobias Eberwein versteht unter dem modernen literarischen Journalismus mehr als die klassische Reportage in der Tradition von Heinrich Heine, Ernest Hemmingway oder Egon Erwin Kisch. Er zählt auch ein ungewöhnlich gestaltetes Interview dazu oder eine Webreportage.

„Literarischer Journalismus ist von größeren Freiheiten gekennzeichnet als klassischer Mainstream-Nachrichtenjournalismus“, erklärt Eberwein. „Er ist vielfach spielerischer, bedient sich häufiger literarischer Formen, die man im klassischen Zeitungsjournalismus nicht erwarten würde. Aber grade durch diese Spielerei und diese teilweise überraschende Vermischung von unterschiedlichen Darstellungstraditionen wird eine besondere Wirkung erzielt, und die macht für mich den literarischen Journalismus aus.“

Schreibt schöner. Und spannend.

Schreibt schöner und gewählter, bemüht euch um einen frischen Stil, wählt unverbrauchte Sprachbilder, gebt eure Beobachtungen genau und spannend wieder – so lässt sich das zusammenfassen. „Ich meine, dass Journalismus damit interessanter werden könnte“, bekräftigt Eberwein. „Ganz ohne die Nachricht wird Journalismus nicht auskommen, das zentrale Fundament brauchen wir. Ich glaube aber, dass in jedem Ressort mehr Abwechslung möglich ist, und dadurch würde die Lektüre der Zeitung wieder spannender.“ In den letzten Jahren habe es zwar keine wirkliche „Renaissance“ der Langformen im Journalismus gegeben, aber doch einen Trend und ein gestiegenes Interesse an ihnen. „Wir befinden uns gerade in einer Findungs- und Testphase“, glaubt Eberwein.

Dass sich in früheren Jahren Publikationen wie Spiegel Reporter, Tempo oder Die Woche, die auf experimentellen Stil oder lange Formen setzten, nicht auf dem Markt halten konnten, hält Tobias Eberwein für ein Problem der richtigen Mischung. „Sie können alleine mit einer Publikation, die nur diese extravaganten Texte bündelt, kein Massenpublikum ansprechen“, erklärt er. „Es funktionieren gerade die Geschäftsmodelle am besten, die eine gesunde Mischung haben. Einerseits Konvention, also das, was in den letzten Jahren prägend für Journalismus war, plus etwas, das sich abhebt von der Masse und dem Nachrichten-Einerlei.“

Anfang 2015 konnte der VISIONS Verlag am Heiliger Weg 1 in Dortmund die Wiederauferstehung des Magazins Galore feiern. Das Magazin hatte einige Jahre lang mit seinem Konzept für Furore gesorgt, ausschließlich Interviews zu veröffentlichen und den intensiven Gesprächen ungewöhnlich viel Raum zu lassen. Rund 30.000 Exemplare verkaufte der Verlag regelmäßig. Doch die Weltwirtschaftskrise führte zu einem so starken Einbruch im Anzeigengeschäft, dass Herausgeber Michael Lohrmann 2009 die Notbremse zog und das Printmagazin vom Markt nahm. Der Versuch, die Interviews stattdessen anzeigenfinanziert im Netz anzubieten, scheiterte ein halbes Jahr später ebenfalls.

Gegen den Zeitgeist

Aber Galore kam schrittweise auf umgekehrtem Weg zurück: Seit Dezember 2013 ließen sich einzelne Galore-Interviews zunächst als digitales Angebot kostenpflichtig downloaden, seit 2014 gibt es ein digitales Magazin, 2015 feierte Galore sein Comeback als Printprodukt. Der Zeitpunkt sei jetzt perfekt für ein Magazin wie Galore, argumentiert Herausgeber Michael Lohrmann. „Wir leben in einer Zeit, die sehr stark von Flüchtigkeit, Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit geprägt ist“, sagt er. „Davon sind nicht wenige Leute genervt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr vernünftig, sich genau entgegengesetzt vom allgemeinen Zeitgeist zu positionieren.“

Den Trend stelle er auch bei anderen Publikationen fest. „Nicht, dass Landlust inhaltlich mit uns zu tun hätte, aber wenn ich mir deren Erfolg ansehe, dann korrespondiert das eins zu eins mit dem, was ich beobachte“, findet Lohrmann. „Menschen wollen aus dem schnellen, hektischen Alltag entfliehen und sich mit Ruhe und Genuss ein lebenswerteres Leben einrichten. Ich glaube, dass diese Zutaten auch von Galore geliefert werden. Das Magazin gibt die Möglichkeit, ganz in Ruhe bei einem Glas Wein auf der Couch einen entschleunigten Leseabend zu verbringen, der überdies bereichernd ist.“

Die Fans wollen ihr Heft zurück

Ein wichtiger Grund für die Rückkehr von Galore ist seine treue Fangemeinde. „In den letzten fünf Jahren schrieben uns die Leute regelmäßig und fragten, ob wir das Heft nicht nochmal machen wollten. Das war wie eine kleine Wunde, die niemals richtig verheilen konnte, weil immer wieder jemand kam, der sie aufkratzte“, berichtet Verleger Lohrmann. Diese Fanbase und sein „Glaube in die Marke“ ließen ihn umdenken.

2009 hatte er in einem Interview mit dem Medien Monitor gesagt: „Wir sind nicht diejenigen, die im Netz das Bezahlmodell wieder einführen können. Wenn wir pro Interview zum Beispiel einen Euro verlangen würden, wäre das der Tod von Galore.de.“ 2013 wagte er genau dieses Modell und entwickelte für den Download von Interviews auf Galore.de Bezahlmodelle, die gut funktionieren. „Die Sensibilität dafür, dass man im Netz für Inhalte auch mal bereit ist, Geld zu bezahlen, ist wahrscheinlich eine andere als vor fünf Jahren“, glaubt der Verleger.

Innerhalb eines Jahres wurden plattformübergreifend mehr als 480.000 Interviews kostenpflichtig heruntergeladen. „Galore war damals nur digital verfügbar, und die Leute hatten nicht die Alternative, sich ein gedrucktes Magazin zu kaufen. Von daher waren die Umsätze, die wir online erzielen konnten, und der Zuspruch verhältnismäßig groß“, berichtet Lohrmann. „Es hat aber trotzdem nicht gereicht, um daraus ein profitables Geschäft zu machen. So entstand im zweiten Schritt der Gedanke, es nochmal mit Print zu versuchen.“

Mit der Mischung aus Print, E-Magazin und kostenpflichtiger Internetseite glaubt die Redaktion, einen idealen Weg gefunden zu haben. 40.000 verbreitete Exemplare habe man im ersten Quartal 2015 geschafft. „Langfristig denken wir aber schon größer. Warum sollte Galore mittel- bis langfristig nicht 70.000 bis 100.000 Menschen erreichen?“

Galore ist dabei ebenso wenig eine Jobmaschine wie andere Longread-Projekte. Beim ersten Start hatte das Interviewmagazin noch 15 Beschäftigte in Festanstellung. Jetzt stemmen einzig der Chefredakteur, eine Bildredakteurin, ein Redakteur im Außenbüro in Hamburg und der Verleger selbst das Projekt mit Hilfe eines festen Stammes an freien Mitarbeitern. „Wir haben früher mit einer Vielzahl an eigenen Mitarbeitern gearbeitet und dementsprechend einen hohen Kostendruck gehabt“, sagt Michael Lohrmann. „Wenn Sie das Blatt jetzt lesen, würde ich unterstellen, dass Sie qualitativ keinen Unterschied merken zu dem, wie es früher war.“

Selbstausbeutung gehört zum Modell

Freie Journalistinnen und Journalisten, die neue Longform-Projekte entwickeln, erzählen viel vom wiedergefundenen Spaß an der Arbeit und der Energie, die das Entwickeln neuer Ideen mit sich bringt. Aber die meisten hält nur eine Mischkalkulation finanziell über Wasser. Neben ihrem Herzensprojekt übernehmen sie auch noch andere Jobs. Einen mutigen Einblick in den Grad der Selbstausbeutung gab Katrin Gottschalk, Chefredakteurin des Missy Magazine, einer Mischung aus Popkultur, Politik und Feminismus. Auflage: 24.000 Hefte, 5.000 Abos. „Als Chefredakteurin kann ich mir 900 Euro im Monat auszahlen“, schreibt sie im Blog „kleinerdrei.org“. Als Chefin moderiere sie an dem einen Tag mal eine große Podiumsdiskussion, anderntags tüte sie Aboprämien ein und bringe sie selbst zur Post.

Tobias Eberwein hält die Arbeitsbedingungen in Redaktionen für einen entscheidenden Hemmschuh in der Weiterentwicklung der Longreads: „Das Idealmodell dafür, wie man einen Journalismus dieser Art macht, gibt es bisher in den Redaktionen noch nicht. Letztlich funktioniert es vor allem bei den Publikationen, die auf ein umfangreiches redaktionelles Gefüge zurückgreifen können und einen Chef im Haus haben, der den Rücken dafür breit macht und einigen Leuten die Freiheiten dafür lässt, das über einen gewissen Zeitraum auszubauen“, sagt er.

Fans statt Kunden

Viele neue Longread-Projekte sind nicht nur auf der Suche nach Kundschaft im althergebrachten Sinne. Sie suchen Mitglieder, Spender, Supporter, Fanclubs. Frauen und Männer, die nicht nur für ein einzelnes Produkt bezahlen wollen, sondern eine journalistische Idee insgesamt unterstützen und sich damit auch für deren dauerhaftes Überleben verantwortlich fühlen. Man fühlt sich an die Solidaritätsaufrufe der taz erinnert, die von Zeit zu Zeit zu Recht damit nervt, dass sie nicht nur Lob zum Überleben braucht, sondern vor allem Abos.

Inzwischen gibt es immer mehr Menschen, denen das Solidaritätsprinzip einleuchtet und die beispielsweise über Crowdfunding ausführliche Rechercheprojekte oder neue Geschäftsideen unterstützen (vgl. auch JOURNAL 5/13: "Eintritt zahlen, um dabei zu sein"). So werden etwa Recherchen über die Rolle der deutschen Regierung beim Verkauf von Überwachungstechnologie ins Rollen gebracht, und auch eine Anschubfinanzierung für Onlineplattformen wie „Deine Korrespondentin“ mit Geschichten von Frauen über Frauen aus aller Welt ist möglich. Selbst die Süddeutsche Zeitung griff auf Crowdfunding zurück, um den Start ihrer neuen Publikation SZ-Langstrecke zu finanzieren, die vier Mal im Jahr Longreads aus der SZ zusammenfasst.

Aber die eingesammelten Spenden sind – gerade bei den unabhängigen Projekten – schnell verbraucht, und der Kampf um eine dauerhafte Finanzierung geht weiter. Es wird interessant sein, einmal zu analysieren, wer die finanziellen Unterstützer solcher Projekte sind. Kann es sein, dass hier ein Teil der Journalistinnen und Journalisten den anderen Teil bezuschusst und damit deren Experimentierfreude anerkennt? Bezeichnend ist beispielsweise, wie viele Mitglieder der Krautreporter aus dem Journalismus kommen: Unter den Mitgliedern, über die Profilinformationen vorliegen, arbeiten die meisten in der Branche Journalismus und Verlagswesen.

Alle Links zum Nachstöbern

Magazine und Plattformen

- Deine Korrespondentin

- Fußballplattform 120minuten

- Galore

- Missy Magazin

- Longreads von Felix Schwenzel

- REPORTAGEN

- Reportagen.fm – die Kuratoren-Plattform für Reportagen

- Sieh die Welt - Reportagemagazin

- Langstrecke (Süddeutsche Zeitung)

- Weeklys Magazin für Reportagen

Einzelprojekte

- Comic Weiße Wölfe

- Die Nacht der 100.000 Bomben (Südwest Presse)

- Jemen-Konflikt verständich erklärt (Krautreporter)

- Mein Vater ein Werwolf von Cordt Schnibben (Spiegel)

- Onkel Willi (WDR)

- Pop auf‘m Dorf (WDR)

- Snowfall (New York Times)

Bücher und Erklärstücke

Geschichten ohne Platzbegrenzung

Der Trend zu den Langformen ist vor allem durch die Möglichkeiten des Internet entstanden. Es bietet schier unbegrenzten Platz, um eine Geschichte wirklich aus zu erzählen, außerdem fallen die Druckkosten weg. So können kleine digitale Liebhaberprojekte ihr Publikum finden, etwa das Reportagemagazin „Sieh die Welt“ oder „120minuten“, eine Seite mit Hintergrundberichten rund um den Fußball.

Damit gute Longreads in den Weiten des Netzes auch gefunden werden, hat sich ein Teil der neuen Plattformen – wie „Weeklys“, „niuws.app“ oder „Reportagen.fm“ – das Kuratieren zur Aufgabe gemacht. Statt als Konkurrenz fühlen sich diese Redaktionen zunehmend im selben Boot, loben gelungene Projekte anderer, verweisen auf sie.

Auch aufwendig gestaltete Scrollytellingformate gehören fast schon zum Standard journalistischer Internetseiten, weil inzwischen praktische Tools wie Pageflow vom WDR oder Plugins von Wordpress ihre Produktion einfach und kostengünstig möglich machen.

Teilweise wird inzwischen aber auch die kritische Frage gestellt, ob es wirklich in großer Zahl ein Publikum gibt, das Zeit darauf verwendet, sich so tief in Themen einzuarbeiten. Goutiert es tatsächlich all die Grafiken, Filme, Audiodateien, Fotostrecken? Oder hätten wir Journalistinnen und Journalisten das nur gerne und überfordern in Wahrheit den Durchschnitts-User? Tief blicken lassen jedenfalls Tweets von der Podiumsdiskussion Superhype auf der re:publica 2015 zu „Snowfall“, der Mutter aller Multimedia-Reportagen von der New York Times aus dem Jahr 2012. „Schöner Moment“, feixt da Ralf Heimann. „Panel über Medien-Hypes. Frage: Wer hat die Snowfall-Reportage zu Ende gelesen? Hunderte im Saal. Einer zeigt auf.“

Den Zweiflern nicht folgen will Tobias Eberwein: „So etwas zieht Leute auf die Seite, auch wenn sie dann diese Reportage vielleicht nicht in dem gebotenen Umfang durcharbeiten“, argumentiert er. „Letztendlich sind solche sehr aufwendigen und teuren Multimedia-Produktionen Aushängeschilder für Publikationen. Storytellingformate wie etwa Cord Schnibbens ‚Mein Vater ein Werwolf‘ von Spiegel und Spiegel Online sind Produktionen, die bleiben. Die werden nicht nur in der Woche rezipiert, in der der begleitende Printtitel erscheint. Das trägt zur Markenbildung bei.“

Interessant auch fürs Lokale

Auch auf lokaler Ebene entstehen inzwischen hochwertige Multimedia-Reportagen. Nach dem Erfolg von „Pop auf’m Dorf“ 2014 hat jetzt eine zweite Multimedia-Reportage im Pageflow-Format eine Nominierung für den Grimme Online Award erhalten. Das Stück „Onkel Willi“, in dem der freie TV-Reporter Christian Dassel für die „Aktuelle Stunde“ des WDR einen Straßenmusikanten aus Münster porträtiert, war Dassels erste Netzreportage überhaupt. „Das mit Pageflow gibt mir nochmal einen neuen Thrill, deshalb möchte ich diese Netzreportagen unbedingt ausbauen“, sagte er nach der Nominierung zu wdr.de. „So werden Netz und Fernsehen bei mir immer gut Hand in Hand gehen.“

Von Energieschüben berichtet auch Christine Liebhardt, die bei der Südwest Presse Scrollytellingprojekte leitet, in der Serie „ABZV Videoreporter“: „Unsere Printkollegen sind unfassbar motiviert, weil sie die Gelegenheit haben, sich in ihren Themen auszutoben“, sagt sie. Für Liebhardt steht außer Frage, das lokale Geschichten als Langform im Netz besondere Aufmerksamkeit erfahren: „Wir haben teilweise wirklich gigantische Verweildauern.“ Auf den Seiten der Webreportage „Die Nacht der 100 000 Bomben“ über die Zerstörung Ulms 1944 hätten die Nutzerinnen und Nutzer „sechseinhalb bis sieben Minuten“ verweilt. Normalerweise blieben sie im Schnitt eine Minute. Da sind sieben Minuten die reinste Ewigkeit.||

Carmen Molitor

Die Autorin arbeitet als freie Journalistin in Köln. Zu ihren Schwerpunktthemen gehören Arbeit und Soziales.

www.carmen-molitor.de/

JOURNAL 3/15